The Fair

Visitors

Contact Us

Exhibitors

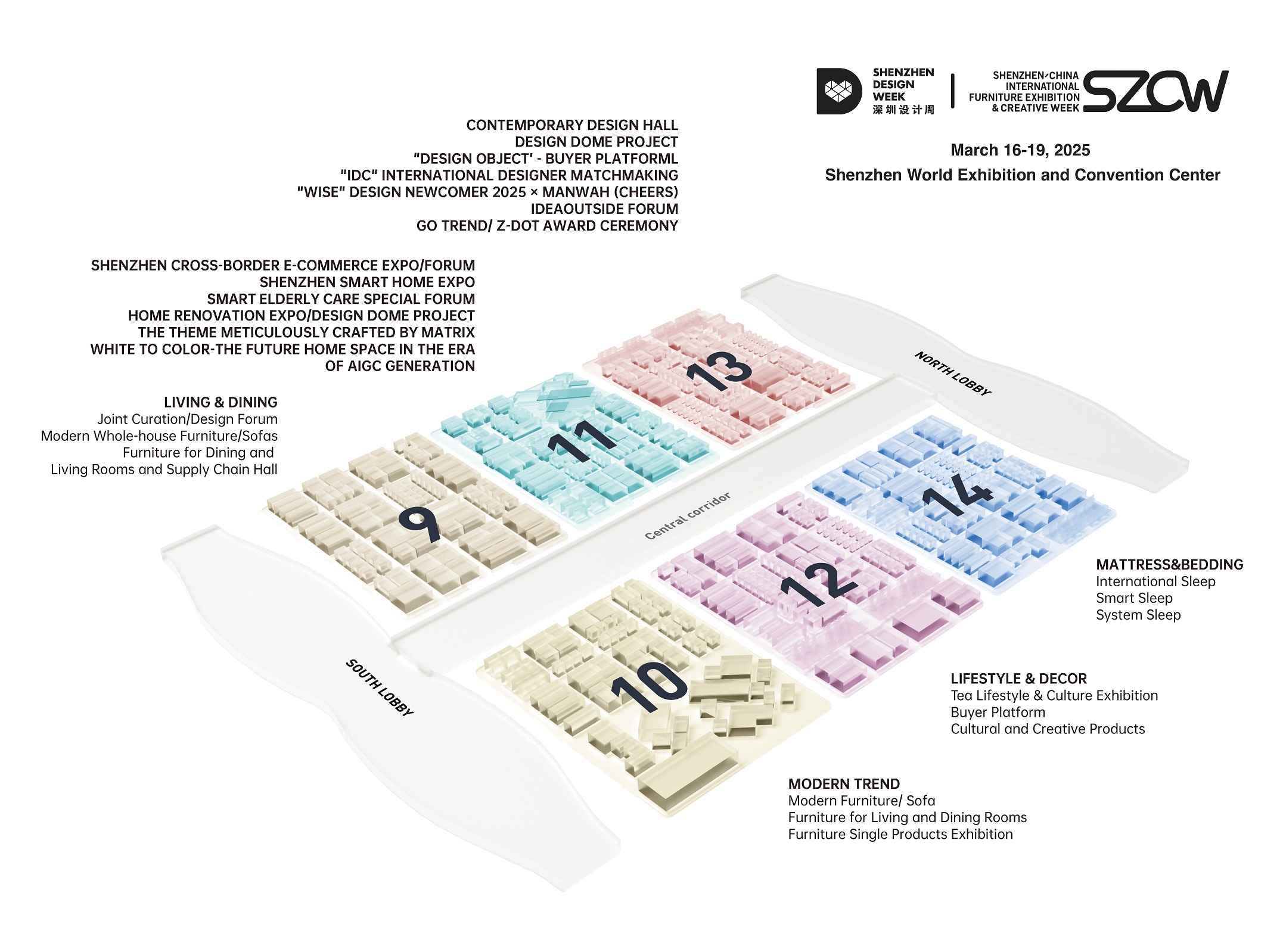

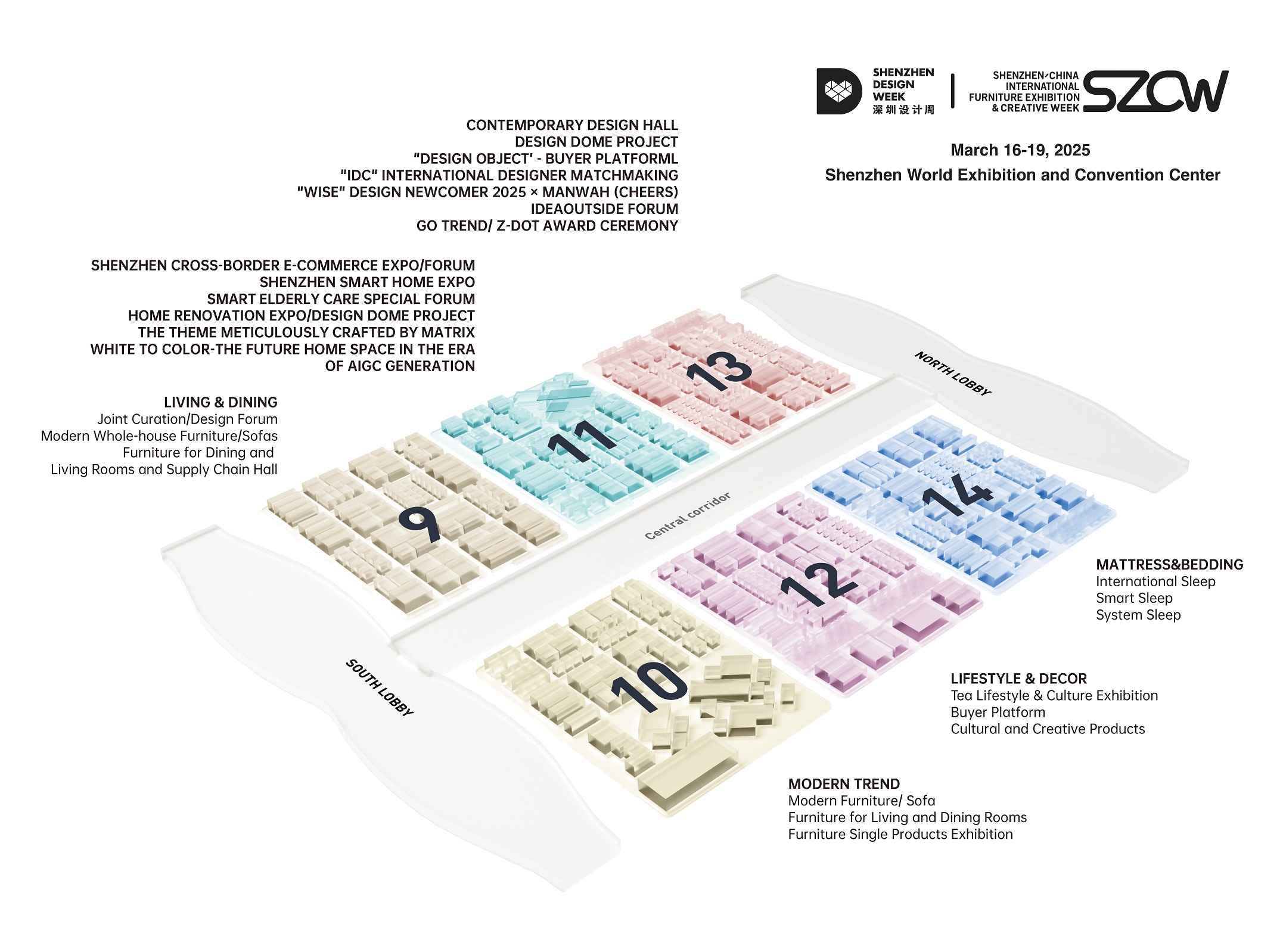

Shenzhen Creative Week is a leading showcase of creativity and innovation, the most successful commercial furniture exhibition in China. Guided by "design - oriented, trend - setting, innovative", it fuses design with Shenzhen's urban culture.

This strategic platform links international design resources to Chinese manufacturing, aiding manufacturers in exploring both international and domestic markets.

It's more than a furniture show, covering the entire home industry chain, from real estate, architecture, and design to building materials, components, smart tech, cultural products, lighting, and soft furnishings.

Moving beyond the traditional furniture expo model, it has evolved into a multi - faceted creativity event. It draws global attention, inspiring professionals and enthusiasts, and is a must - visit for those seeking cutting - edge home and office design.